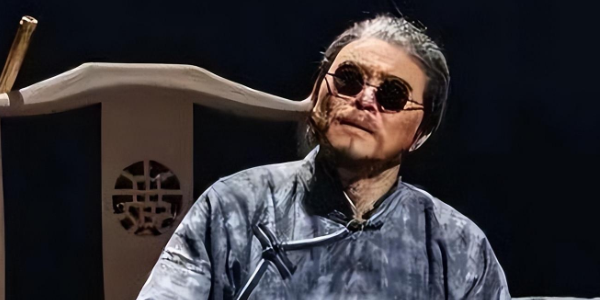

阿炳长大后过着怎样的日子

阿炳长大后过的日子:他年轻时曾风流快活,得病后眼睛失明,又是家财耗尽。继承祖业的道馆也因失火毁坏,只能居住在道馆旁边的破房子里。面临此状,只能以卖艺为生。由于身体残疾,卖艺所得有限,生活甚是困苦。每日走街串巷,依靠一把二胡,给人卖艺,实际上就相当于乞讨。每日所得不固定,有时也要面临断粮的情况。自己独自生活了很久,由于眼瞎,日常生活也很是不便。后来经人介绍,有一年长的寡妇和他一起生活,情况才稍微好一些。

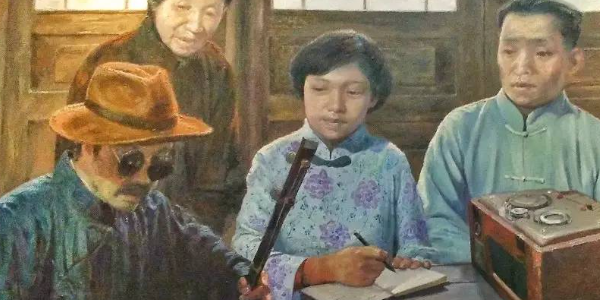

华彦钧(1893年8月17日~1950年12月4日),即阿炳,出生于无锡市,民间音乐家,正一派道士,因患眼疾而双目失明。是中国杰出的一位民间音乐家。

阿炳刻苦钻研道教音乐,精益求精,并广泛吸取民间音乐的曲调,一生共创作和演出了270多首民间乐曲。其父华清和为无锡城中三清殿道观雷尊殿的当家道士,擅长道教音乐。

华彦钧4岁时丧母,由同族婶母抚养。8岁随父在雷尊殿当小道士。开始在私塾读了3年书,后从父学习鼓、笛、二胡、琵琶等乐器。12岁已能演奏多种乐器,并经常参加拜忏、诵经、奏乐等活动。18岁时被无锡道教音乐界誉为演奏能手。1950年12月4日,阿炳病逝,享年57岁。

阿炳现留存有二胡曲《二泉映月》《听松》《寒春风曲》和琵琶曲《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》六首。

人物生平

1893年8月17日(清光绪十九年)阿炳出生在无锡雷尊殿旁“一和山房”。华彦钧4岁时丧母,由同族婶母抚养。

1901年,他随父在雷尊殿当小道士。开始在私塾读了3年书,后从父学习鼓、笛、二胡、琵琶等乐器。

1905年,阿炳开始学吹笛子,父亲经常要他迎着风口吹,且在笛尾上挂铁圈以增强腕力,后来索性将铁圈换成了秤砣;阿炳在学二胡的时候,更加刻苦,琴弦上被勒出血痕,手指也拉出了厚厚的茧,阿炳演奏用的二胡的外弦比一般弦粗壮得多,这与他常年练习分不开的。

1910年,阿炳正式参加道教音乐吹奏,他长得一表人才,还有一副好嗓子,被人们誉称为“小天师”。

1918年,父亲去世,他继为雷尊殿的当家大道士。后华彦钧因交友不慎开始吸食鸦片和嫖妓,后来患眼疾而导致双目失明,无力参加法事劳动,遂以街头卖艺为生。

1929年,与江阴农村寡妇董彩娣结婚。

1933年,与寡妇催弟同居。他编唱《十九路军在上海英勇抗击敌寇》的**,日军侵占无锡后,阿炳和催弟一同到双方老家避难。不久赴上海,在昆曲班仙霓社担任琴师,弹奏三弦,并在电影《七重天》中担任表演群众角色盲人。这时他创作的《听松》,是一首气魄豪迈、情感充沛的二胡独奏曲,倾吐着不愿当亡国奴的爱国**热情。**28年重返锡城,再操旧业。他每天上午去茶馆搜集各种**,回来构思创作,下午在崇安寺茶馆门前演唱;夜间在街上拉着二胡,演奏他创作的《寒春风曲》。他的琴艺十分高超,可将琵琶放置在头顶上弹奏,还可以用二胡模仿男女老少说话、叹息、欢笑以及鸡鸣狗叫的声音。****胜利后,曾禁止他在崇安寺的固定场所说唱**。**36年,他肺病发作,卧床吐血,从此不再上街卖艺,在家以修理胡琴为业,艰难度日,度日如年。

1949年4月23日无锡**,阿炳和他的《二泉映月》等乐曲获得新生。1950年暑期,中央音乐学院师生为了发掘、研究和保存民间音乐,委托杨荫浏教授等专程到无锡为他录制《二泉映月》《听松》《寒春风曲》3首二胡曲和《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》3首琵琶曲。

1950年12月4日,阿炳病逝,终年57岁,葬无锡西郊璨山脚下“一和山房”道士墓。

1979年5月,墓遭破坏,由无锡市博物馆原地拾骨。

1983年迁葬惠山东麓、二泉之南现址。墓地面积742平方米,主体由墓墙和翼墙组成,状如音乐台;旧墓碑现藏市博物馆,彩墓碑由中国音乐研究所、无锡市文联立,杨荫浏书,墓前瞎子阿炳铜像,由钱绍武雕塑。

此内容版权归快看世界所有,不允许转载或用于商业用途

相关问答推荐

欢欣的日子是怎样的情绪

龙凤胎纪录片蕊蕊长大怎样了

小船每天躺在河湾里靠晒太阳打发日子会有怎样的后果

灿烂的日子结局

灿烂的日子大结局

追光的日子拍摄地

依然绿茵的日子大结局

作品推荐

相关视频

兰波的下体的伤是谁造成的

不良帅怎么死的

类似巨人的新娘有哪些

偷偷藏不住的作者是谁

长月烬明讲的什么故事

偷偷藏不住要翻拍的明星是谁

澹台烬是哪本小说里的男主